北海道発!商品誕生エピソード【飯寿司(いずし)の常識を打ち破った飯寿司!ビーフ・ズーシー/株式会社中井英策商店(伊達市)】

北海道発!商品誕生エピソード【飯寿司(いずし)の常識を打ち破った飯寿司!ビーフ・ズーシー/株式会社中井英策商店(伊達市)】

2020年11月23日 公開

若者の飯寿司離れに危機感を覚えて。

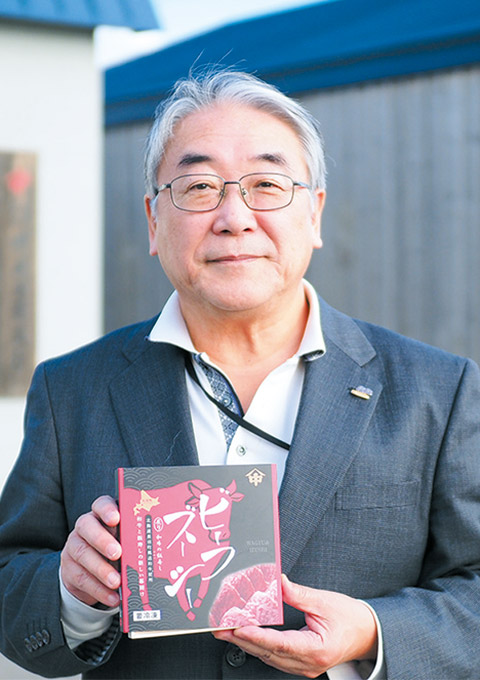

株式会社中井英策商店

代表取締役社長

及川昌弘さん

「北海道を筆頭に、東北や北陸の日本海沿岸部で特に愛されています。正月や晴れの日のごちそうと記憶している方も多いのではないでしょうか」

こう話すのは中井英策商店4代目の及川昌弘さん。同社は昭和55年に日本で初めてキンキを使った飯寿司を商品化し、そのおいしさから確固たる地位を築きました。

「お陰様で当社の商品には長年のファンが多い一方、飯寿司自体の消費は減少しています。とりわけ若い世代には敬遠されがちなのではないかと懸念を抱いていました」

5年ほど前、及川さんは通販の購買者にアンケートを採ったところ、予想はまさに的中。年齢層は87%が50代以降で、若者はほとんど見当たらなかったと苦笑します。

「このままでは将来的に飯寿司を食べる人が減り、北海道の食文化が一つ消えてしまうのでは…と強い危機感を覚えました」

飯寿司の固定観念が取り払われた瞬間。

「転機は3年半程前の出来事でした。北海道のブランド牛『馬追和牛』を手掛ける長沼ファームの社長が来社しました。うれしいことに当社の飯寿司の大ファンだと言うのです」

長沼ファームの社長と世間話を交わすうちに、「飯寿司って牛肉では作れないの?」という素朴な疑問を投げ掛けられたそうです。飯寿司といえば魚介類で作るもの。そんな固定観念が取り払われたと笑います。

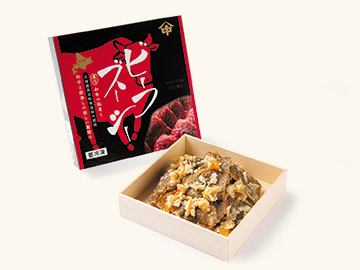

「さっそく馬追和牛を使って、飯寿司の試作に取り掛かりました。最大の課題は、最高級の牛肉ならではの濃厚な脂です。ステーキや焼き肉には最適ですが、米麹で発酵させると白く浮かび上がり、食感の妨げになりました」

さまざまな試行錯誤を続ける中、ビーフジャーキーに加工することで、余分な脂分を減らす手法にたどり着きました。「商品化に向けて光明が見えた瞬間です」と及川さんは表情を崩します。

「ビーフ・ズーシー」は、若い世代が数多く購入。

「前例のない商品だからこそ、試作を重ねる度に新しい発見がありました。まだまだ味わいを向上させる余地もあると思います」

昨年11月に限定500個で販売を開始したところ、2週間も経たないうちに完売。牛肉の旨味を米麹が最大限に引き出し、噛むほどに味わいが深くなると評判で、予想以上に売れ行きは好調です。購買者は狙い通り、20〜30代の若い世代が多いといいます。

「馬追和牛はこだわり抜いて生産されているので、常に原料を確保できるわけではありません。今のところ、量産は見込めませんが、若い方から予約やお問い合わせをいただくことも多いんです。この商品をきっかけに、今度は魚介の飯寿司へと興味を広げてもらえる手応えも感じています」

最後に、前例のない飯寿司を作ることにためらいはなかったのか尋ねてみました。

「飯寿司の食文化を次代に継ぐという思いも背中を押しましたし、何より誰も手掛けていないものを作るのって単純に面白いですよね。今後も自由な発想で新しい飯寿司の開発に力を入れていきたいです」

ここがこだわり!開発のポイント

馬追和牛をビーフジャーキーに加工し、さらにバーナーで丁寧に炙ることで余計な脂分を削減。飯寿司として発酵・熟成させた際にはしつこさもなく、米麹が牛肉を柔らかく、本来のうまみを豊に膨らませます。

ストレスのない環境で独自の飼料を与えながら、繁殖(子牛を産ませること)、育成(子牛を育てること)、肥育(牛を出荷できる状態まで育てること)まで一貫して手掛ける「長沼ファーム」の馬追和牛が原料。

「ビーフ・ズーシー」の製造方法は飯寿司と基本的に同じですが、牛肉と一緒に漬ける野菜は玉ねぎやニンジン、セロリを使用。洋風の味わいに仕上がることから、ビールやワインのおつまみにもピッタリです。

-

馬追和牛の深い味わいと柔らかな肉質を米麹が引き出す「ビーフ・ズーシー」。このユニークなネーミングは「ビーフジャーキー」をもじったのだとか。

-

ビーフジャーキーを炙る手法は、同社の商品「炙りホタテのいずし」の技術を活用。

-

長沼ファームでは牛たちをきめ細かく管理。

-

ワインと合わせても相性抜群。「ビーフ・ズーシー」は同社の通販サイトで購入できます。

※原料の状況によっては品切れの場合もあります。

株式会社中井英策商店

北海道発!商品誕生エピソード

最新記事5件

商品開発の経緯や、お菓子作りへの思いを代表の柴田愛里沙さんに伺いました。

スパイスマニアでありながら、中学生のお子さんを育てるお母さんでもある小杉さんに、商品への熱い思いを伺いました。

固形物を食べることもままならない患者のために開発したチョコレートが「andew(アンジュ)」について、開発者の中村さんにお話を伺いました。

開発までの道のりや今後についてお話を伺いました

フライドチキンから生命の進化の歴史をたどるというユニークな講座を企画・指導している同館学芸員・志賀健司さんにお話を伺いました。